Flash infos

L'art est le propre de l'humanité : Musée des Beaux-arts

Publié le – Mis à jour le

Conserver des milliers d’objets et d’œuvres d’art n’a de sens que si on les partage. Les publics sont donc au cœur de la mission du musée du 21e siècle. Les œuvres et objets conservés par le musée sont des témoins d’une histoire européenne et française qui s’est inscrite depuis des siècles dans un univers mondialisé, fait de rencontres, d’influences, d’échanges et de conflits. Les collections parlent d’un passé qui vit encore et dont nous sommes les héritiers. Notre mission, en tant que professionnels de la culture et du patrimoine, est de donner des clefs pour connaitre et comprendre ce passé afin de mieux appréhender les enjeux de la société du présent.

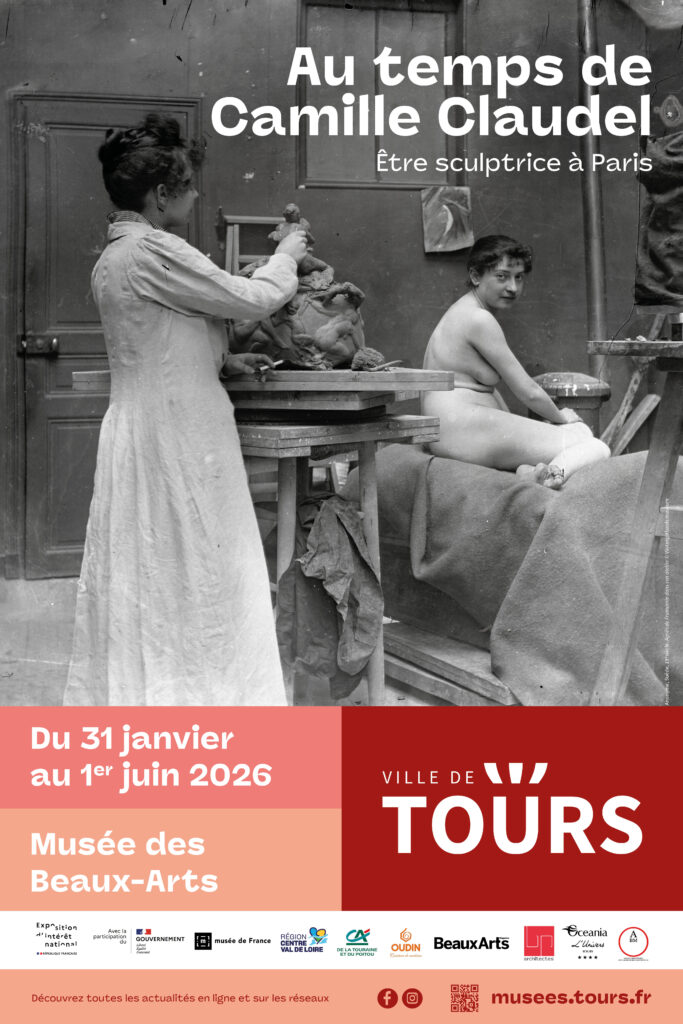

Les rendez-vous autour de l’exposition ” Au temps de Camille Claudel ”

A l’occasion de l’exposition temporaire Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris, le musée des Beaux-Arts de Tours met en place une programmation pensée pour séduire un très large public : habitués, curieux, jeunes et moins jeunes sont au cœur de ce projet. Il s’agit de mettre en valeur les œuvres exposées et des sculptrices trop longtemps oubliées de manière transversale et pluridisciplinaire.

Tous ces rendez-vous sont autant d’opportunités pour les publics de regarder les œuvres de l’exposition différemment, d’échanger avec les conférencières, avec les artistes, avec le personnel de musée, de débattre de sujets toujours plus actuels. En somme, la programmation est le reflet de cette exposition à la fois scientifique, engagée et bien ancrée dans notre société !

Un musée témoin de son époque

Le musée des Beaux-Arts de Tours est situé dans l’ancien palais épiscopal, à proximité de la cathédrale dans le Vieux-Tours.

Le musée est notamment connu pour ses collections variées qui vont de l’Antiquité à l’art contemporain. Il est également réputé pour son jardin à la française, pour abriter Fritz, un éléphant d’Asie empaillé, et son cèdre du Liban classé. Le site est classé au titre des monuments historiques depuis 1983.

Le Palais des archevêques, un bâtiment exceptionnel

Installés au plus près de la Cathédrale depuis le 4e siècle de notre ère, les archevêques de Tours ont progressivement agrandi et reconstruit le palais pour en faire un magnifique lieu de résidence.

Du palais au musée

Le musée des Beaux-arts de Tours occupe l’ancien palais des archevêques, érigé dès le 4ᵉ siècle le long du rempart gallo-romain. Transformé au fil du temps, il devient au 17ᵉ siècle un élégant édifice classique, enrichi au siècle suivant d’une aile, d’un portail monumental et d’un jardin à la française.

Après 1789, le palais, nationalisé, sert tour à tour de théâtre, d’école de dessin, de bibliothèque puis de dépôt pour les œuvres saisies à la Révolution. Le musée est créé en 1801, mais l’année suivante, les bâtiments sont à nouveau affectés à l’archevêché. En 1910, après la séparation de l’Église et de l’État, le bâtiment est confié à la Ville et devient définitivement musée.

Une collection riche et diversifiée

Les collections couvrent toute l’histoire de l’art : l’Antiquité avec des céramiques grecques et étrusques, sculptures romaines. Le musée conserve aussi une collection exceptionnelle de Primitifs italiens des 14ᵉ et 15ᵉ s. ainsi que de grands maîtres du 17ᵉ comme Rembrandt, Rubens ou Vignon. Point fort de la collection, le 18ᵉ brille avec les toiles de Coypel, Nattier, Boucher, sculptures et arts décoratifs. Le 19ᵉ reflète les grands courants, de l’Orientalisme de Delacroix à l’impressionnisme de Monet. Les 20ᵉ et 21ᵉ siècles complètent l’ensemble avec des sculptures Art Déco et des œuvres abstraites d’Olivier Debré et Geneviève Asse.

Un palais, une mémoire vivante

Le musée conserve près de 18 000 pièces, dont 1 000 exposées. Les autres, en réserve, sont étudiées, restaurées et régulièrement présentées lors d’expositions temporaires. Ce renouvellement constant permet au musée de rester vivant et d’offrir sans cesse de nouvelles découvertes aux visiteurs.

Le musée conserve près de 18 000 pièces, dont 1 000 exposées, et couvre un large champ de l’histoire de l’art.

Antiquité grecque et romaine

L’Antiquité est représentée par un ensemble de céramiques grecques et étrusques provenant surtout de la célèbre collection Campana, qui comptait environ 15.000 pièces ! Les sculptures romaines appartenaient quant à elles essentiellement à la collection du cardinal de Richelieu.

Moyen Âge et première Renaissance : 12e-15e siècles

Le musée conserve une collection exceptionnelle de Primitifs italiens, rassemblant des maîtres florentins, bolonais ou siennois des 14e et 15e s. Les collections médiévales comptent aussi un bel ensemble de sculptures, provenant notamment de l’ancienne basilique Saint-Martin de Tours (12e s.) ou de monuments tourangeaux du 15e s.

Renaissance : 16e siècle

Les peintures du 16e s., surtout issues des écoles nordiques et italiennes, illustrent notamment le courant maniériste et le genre du portrait, qui se développe fortement à la Renaissance. Outre des pièces issues du Nord de l’Europe (Angleterre, Allemagne, anciens Pays-Bas), plusieurs sculptures se rattachent au dynamique foyer artistique tourangeau.

Époque moderne : le 17e siècle

L’art du XVIIe siècle est bien représenté dans les collections pour les écoles françaises mais aussi italiennes et nordiques, autour de grands artistes tels Rembrandt et Pierre-Paul Rubens.

Époque moderne : le 18e siècle

Point fort de la collection, le XVIIIe siècle est à l’honneur grâce à de nombreux tableaux d’académiciens (tels Antoine Coypel, Jean-Marc Nattier ou François Boucher), mais aussi sculptures, objets d’art décoratif et un riche mobilier.

Le 19e siècle : construire la modernité dans un monde qui s’accélère

Du néoclassicisme au postimpressionnisme, les collections du 19e siècle, principalement constituées de dons et d’envois de l’Etat, reflètent les grands courants artistiques de ce siècle marqué par la succession de plus en plus rapide des innovations stylistiques et technologiques.

Les 20e et 21e siècles : de l’Art Déco à l’abstraction

L’art moderne et contemporain est peu représenté au musée mais l’on y rencontre des œuvres remarquables. La collection comporte ainsi un remarquable fond de sculptures des années 1900-1940 et, plus étonnant, d’artistes scandinaves.

Le Cèdre du Liban, un magnifique objet de collection !

Avec ses 31_m de haut et ses 33_m d’envergure, le cèdre du Liban qui accueille les visiteurs du jardin des Beaux-arts est assurément la plus majestueuse des merveilles du musée.

Planté en 1804, en souvenir de la présence napoléonienne au Proche-Orient, ce cèdre du Liban, aujourd’hui bicentenaire, a atteint des dimensions exceptionnelles qui en font un des plus grands d’Europe : 31 m de haut, 33 m d’envergure et une circonférence du tronc de 7,5 m à 1 m du sol.

Labellisé en 2001 « arbre remarquable » par l’association A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables, Bilan, Recherches, Études et Sauvegarde), il fait l’objet de soins constants de la part du service « biodiversité et patrimoine vert » de la Ville de Tours.

Il prospère jour après jour en puisant suffisamment d’eau du ruisseau souterrain de l’archevêché. Il peut ainsi traverser les périodes de sécheresse de plus en plus manifestes durant l’été en France, en raison du réchauffement climatique de la planète. Jusqu’à ce jour, il n’a subi aucun traitement chimique contre les insectes ou les mauvaises herbes.

L’Éléphant Fritz, un pensionnaire incongru dans la cour d’honneur du musée.

Ancienne attraction du cirque Barnum & Bailey venu d’Amérique pour une tournée européenne, cet éléphant fut abattu sur les pavés de la ville le 12 juin 1902 après avoir suscité une grande peur aux Tourangeaux. Le périple de sa dépouille s’est alors poursuivi pour aboutir, aujourd’hui, à l’ombre du grand cèdre.

Depuis sa présentation dans la cour du musée, cet « Éléphant Fritz » plus que centenaire, est le prétexte de nombreuses promenades pour des générations de Tourangeaux comme pour les visiteurs de passage.

Remarquablement naturalisé en 1902, cet éléphant d’Asie était auparavant la fierté du cirque Barnum & Bailey. Mais l’infortuné pachyderme connaît une fin tragique le 12 juin 1902, après la dernière représentation tourangelle du cirque. Le départ étant prévu en train, les animaux se dirigent en cortège vers la gare, encadrés et enchaînés par leurs dresseurs. Fritz, agité depuis le début du parcours, est entouré par d’autres éléphants mais il s’énerve brutalement. La foule de curieux venus en nombre sur le chemin est alors prise de panique et l’ordre d’abattre l’animal est donné : il sera étranglé…

La presse locale et nationale s’empare immédiatement de l’incident, en présentant Fritz comme une victime au caractère « amical, paisible et sensible ». Très vite, sa popularité s’installe et, le 4 mai 1903, après sa naturalisation à Nantes par M. Sautot, taxidermiste de réputation nationale, c’est toute la ville de Tours qui accueille avec enthousiasme le retour de « l’ami Fritz ».

Le musée de peinture d’alors, situé dans le bâtiment faisant le pendant à la mairie en façade de Loire, avait ouvert un cabinet d’histoire naturelle en 1853. Le squelette de Fritz y trouve donc logiquement sa place pendant que sa reconstitution naturalisée trône dans le hall d’entrée avec les statues antiques !

Après 1910, Fritz est transféré avec les œuvres d’art dans l’ancien palais des archevêques, actuel musée des Beaux-arts, tandis que son squelette reste à sa place initiale, alors entièrement dévolue aux sciences naturelles. Il y fut détruit dans le gigantesque incendie qui ravagea Tours suite aux bombardements du 18 juin 1940. Mais sa peau sauvegardée, qui connaissait toujours le même succès, subit aussi les outrages du temps. Elle était attaquée par des insectes et menaçait de se désagréger. Les nombreuses plaintes du public poussent la mairie à procéder à une restauration en 1976. Depuis, la transmission générationnelle se perpétue, faisant de Fritz un élément incontournable de l’identité culturelle tourangelle.

Une salle historique aujourd’hui dédiée au chantier des collections

La Salle des États a accueilli des moments importants de l’histoire de France aux 15e et 16e siècles.

Aujourd’hui, fermée à la visite, elle reste un lieu essentiel pour la gestion des collections par les équipes du musée.

Un lieu chargé d’histoire

Derrière une porte au 1er étage du musée se cache une vaste salle aujourd’hui fermée au public, mais qui a une importance toute particulière dans l’histoire de la ville. La salle du Synode aussi appelée « salle des États », est construite aux 12e et 13e siècles. C’est dans cette immense salle que se rassemblent à trois reprises (1468, 1484 et 1506), les États Généraux du royaume de France. Sous l’Ancien Régime, pour rendre des décisions difficiles, le roi réunissait une assemblée politique composées des membres des trois ordres (noblesse, clergé, tiers état).

Ainsi, en 1506, à la demande de Louis XII, toutes les clauses du traité de Blois qui concernent le mariage projeté de sa fille Claude de France avec Charles de Luxembourg, le futur Charles Quint sont annulées, changeant le cours de l’histoire de France.

À partir de 1775, Monseigneur de Conzié, le dernier archevêque avant la Révolution, veut transformer la salle en chapelle archiépiscopale comme en témoigne la colonnade à l’antique. Mais les bouleversements politiques de la Révolution la laissèrent inachevée. À partir de la Révolution et jusqu’au retour des archevêques dans leurs murs en 1802, cette chapelle connut diverses autres affectations, dont celle de salle de théâtre.

Un lieu dédié au chantier des collections

À la réinstallation du musée en 1910 dans les murs du palais archiépiscopal, la Salle des États accueillit les grands formats religieux du musée, ainsi qu’un ensemble de plâtres issus des fonds des sculpteurs François Sicard, Marcel Gaumont et Jo Davidson.

En raison d’une évolution des réglementations en matière d’établissement recevant du public, la salle doit fermer à la visite.

Elle ne reste pas longtemps vide. En effet, la construction de nouvelles réserves externalisées pour les musées de Tours entraine la mise en place d’un gigantesque chantier des collections pour analyser, nettoyer et conditionner les quelque 18.000 objets conservés au musée avant leur déplacement dans leur nouveau lieu de stockage.

Maintenant que les réserves sont opérationnelles, la Salle des États reste un lieu de travail pour les équipes du musée qui y accueillent restaurateurs du patrimoine et chercheurs qui travaillent sur les collection…en attendant les travaux qui permettront sa réouverture au public.

Aux origines de l’histoire tourangelle

L’ancien palais des archevêques où s’est installé le Musée des Beaux-Arts de Tours est d’une importance capitale pour l’histoire antique de la ville. Il est, en effet, construit sur le premier rempart gallo-romain et abrite, dans son sous-sol, les vestiges archéologiques de la première ville connue sous le nom latin de Cæsarodunum ou « petite colline de César ».

Les dessous du musée, anciennes caves des archevêques, furent vraisemblablement creusés par les chanoines de la cathédrale pour récupérer des matériaux de construction, mais surtout pour stocker de la nourriture. On y pénètre, aujourd’hui, par un couloir descendant jusqu’aux fondations du rempart antique où on peut encore y observer les morceaux de colonnes, entablements et fragments sculptés, matériaux de remploi provenant des édifices publics et des temples qui ornaient la première ville antique, juste avant sa christianisation au 4ème siècle.

C’est sur deux de ces blocs millénaires que sont conservées deux des plus anciennes inscriptions latines remontant aux origines de l’histoire tourangelle : CIVITAS TURONOR(um) LIB(era), la cité libre des Turons !

Sous l’Empire romain, une civitas (cité) est un ensemble territorial constitué d’une ville chef-lieu, de son territoire et ses habitants en un tout indissociable. Celle des Turons, du nom de ce peuple gaulois local mais romanisé après la Conquête de Jules César, avait alors le statut de « cité libre » ! Elle était donc dispensée, en principe, de payer le lourd tribut à l’Empire romain… Une deuxième inscription reprend les mêmes termes et peut témoigner de la fierté des Turons envers ce statut honorifique, inscrit en toutes lettres sur les monuments antiques de leur ville.

Le musée, conservant ses chefs-d’œuvre et reposant sur ces pierres vénérables, est ainsi le gardien d’une longue généalogie de témoignages de l’histoire de Tours, des origines à nos jours.

Les collections

-

Le musée conserve près de 18 000 pièces, dont 1 000 exposées

Découvrir

Informations pratiques

Contact

-

Adresse : 18 Place François Sicard 3700 Tours

Horaires :

2025 Lun 09:30-18:00

2025 Mar Fermé

2025 Mer-Dim 09:00-18:00

2025 Jul 14 Fermé

Le musée sera fermé le 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.