Histoire du Compagnonnage

Publié le

Le musée du Compagnonnage a ouvert ses portes en 1968, le jour de Pâques. On le doit à la persévérance de Roger Lecotté (1899-1991), conservateur à la Bibliothèque Nationale, spécialiste du folklore et du compagnonnage. À partir de 1951, il s’est efforcé de convaincre les mouvements compagnonniques de la nécessité de préserver leur patrimoine et de l’exposer au grand public.

La ville de Tours paraissait la mieux placée pour accueillir ce musée compte tenu de l’existence d’un musée antérieur. Au terme de longues discussions, l’Association ouvrière des compagnons du Devoir, la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, l’Union compagnonnique et l’Alliance compagnonnique tourangelle ont déposé leurs plus beaux chefs-d’œuvre, tableaux, documents, cannes et autres objets dans l’ancien dortoir de l’abbaye Saint-Julien. La Ville de Tours, dont le maire était à l’époque Jean Royer, accepta de se charger de l’entretien des locaux et du personnel. Ce musée municipal est aujourd’hui labellisé « musée de France ». Chaque année, il accueille environ 50 000 visiteurs.

L’actuel musée du Compagnonnage est en quelque sorte le prolongement d’un premier musée dénommé « musée compagnonnique », qui fut inauguré en septembre 1911. La ville de Tours comptait beaucoup de compagnons au début du XXe siècle et ils s’étaient regroupés en une « Alliance compagnonnique » pour pouvoir parler d’une seule voix aux pouvoirs publics. Cette Alliance avait mis en place des cours professionnels destinés aux apprentis, et ils étaient organisés par une « Société protectrice des apprentis ». En même temps, elle avait pris conscience qu’il fallait exposer au public les chefs-d’œuvre de ses différentes corporations. Le but était de montrer que le compagnonnage était toujours bien vivant, malgré les critiques dont il était l’objet, notamment de la part des syndicats ouvriers.

Le 24 septembre 1911, lors d’un rassemblement grandiose de compagnons venus de la France entière, la Société protectrice des apprentis était inaugurée. Son siège était situé au café-restaurant Breton, tenu par le compagnon tonnelier Legeay et ses cours étaient dispensés dans des locaux municipaux, rue Littré. Le même jour avait lieu l’inauguration du musée compagnonnique. Il était aménagé dans le musée des Beaux-Arts, alors situé place Anatole-France. Les chefs-d’œuvre et souvenirs des compagnons du Devoir et des charpentiers du Devoir de Liberté s’y côtoyaient. Ceux de l’Union compagnonnique n’y étaient pas présentés.

En 1922, le musée des Beaux-Arts de Tours est réaménagé dans l’ancien palais des archevêques, près de la cathédrale. Le musée compagnonnique y est en même temps transféré. Il y restera jusque dans les années 1950, visité surtout par les compagnons et leur famille. Après 1945, le paysage compagnonnique national se recompose et les tensions d’autrefois réapparaissent. Désormais, les diverses sociétés du Devoir et du Devoir de Liberté intègrent deux grands mouvements : l’Association ouvrière des compagnons du Devoir et la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment. L’Union compagnonnique, pour sa part, demeure fidèle à ses origines. L’Association (fondée en 1941) et la Fédération (fondée en 1952), connaissent des relations tendues. Peu à peu, les chefs-d’œuvre et autres objets, placés en dépôt au musée compagnonnique, sont repris par les associations propriétaires qui aménagent leurs nouveaux locaux. Parallèlement à ces événements tourangeaux, en 1951, Roger Lecotté et Georges-Henri Rivière organisent à Paris, au musée national des arts et traditions populaires, une grande exposition sur le compagnonnage.

Des pièces exceptionnelles sont exposées. Lorsque, quelques mois plus tard, il faut restituer les objets aux prêteurs privés ou associatifs, aux particuliers comme aux musées, Roger Lecotté lance l’idée d’une exposition permanente, d’un musée du Compagnonnage d’ampleur nationale. Il suggère de s’appuyer sur le musée de l’Alliance compagnonnique de Tours. Il lui faudra dix-sept ans pour convaincre les élus tourangeaux autant que les trois associations compagnonniques et l’Alliance, de faire œuvre commune. Réunir l’Association ouvrière et la Fédération compagnonnique était difficile dans les années 1960. Y associer l’Union compagnonnique l’était tout autant. Pourtant, en 1967, une convention de dépôt des œuvres est signée avec la ville de Tours et est institué un comité consultatif composé d’élus et de représentants des compagnonnages.

Le musée du Compagnonnage est aménagé dans l’ancien dortoir des moines de l’abbaye bénédictine de Saint-Julien. On y accède alors par la cour et non par la rue Nationale. Le musée est inauguré à Pâques, en 1968 et il ferme ses portes le 11 novembre suivant.

Roger Lecotté et Jean Royer inaugurant le musée du Compagnonnage en 1968 Il en sera ainsi durant quelques années, avant que l’aménagement du chauffage permette une ouverture continue au public.

Des travaux seront rapidement engagés pour permettre un accès par la rue Nationale, grâce à une passerelle, puis une aile est accolée au seul mur roman qui subsistait de l’hospitalité (accueil) du monastère. Elle est ornée des vitraux des trois fondateurs du Compagnonnage, œuvres du compagnon vitrier Pierre Petit, et inaugurée en 1975.

Le succès du musée est immédiat. Dès la première année, 5800 visiteurs découvrent le Compagnonnage sous ses différents aspects. Sa fréquentation culminera en 1985 pour atteindre 65000 visiteurs, avant de se stabiliser depuis une dizaine d’années aux environs de 50 000 personnes. Roger Lecotté avait accepté la charge de conservateur de ce musée alors qu’il venait de prendre sa retraite de la Bibliothèque Nationale, où il était responsable du fonds maçonnique. Travaillant désormais à titre quasi bénévole, il accueillera durant vingt-trois ans d’innombrables visiteurs, historiens, chercheurs et diverses personnalités politiques, littéraires ou artistiques. Il s’efforcera d’enrichir les collections du musée en incitant les possesseurs de souvenirs compagnonniques à les y donner ou les placer en dépôt, sauvant ainsi de l’oubli des pièces inestimables. Il décédera en 1991. Deux ans plus tard, Laurent Bastard reprendra la direction du musée en poursuivant l’enrichissement des collections. Des activités seront mises en place pour l’accueil des jeunes publics : ateliers pédagogiques, jeux et animations durant les vacances scolaires. Des démonstrations de savoir-faire par les compagnons ponctueront la vie du musée.

Des cycles de conférences seront organisés à partir du trentenaire du musée, en 1998 : à ce jour, plus de soixante communications ont été données sur l’histoire du Compagnonnage, l’histoire sociale et l’histoire des techniques. Des visites guidées thématiques sont aussi organisées. Enfin, chaque été, une exposition est présentée sous les voûtes de la salle capitulaire.

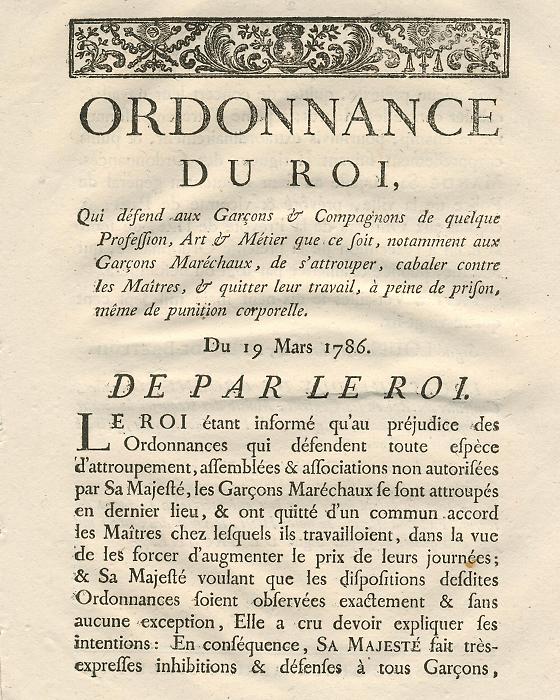

Les premières traces du Compagnonnage remonteraient au Moyen Âge. Ce n’est qu’à partir de documents que l’on peut attester l’existence de groupements de jeunes ouvriers qui voyagent, s’entraident, pratiquent des rites en diverses circonstances et possèdent des attributs et un vocabulaire identitaires. La plupart des plus anciennes mentions de compagnons proviennent des archives judiciaires.

XIIIe siècle : un vitrail de la cathédrale de Chartres et un autre de celle de Bourges représentent des tailleurs de pierre au travail. Le bandeau à décor de feuilles ou de fleurs que certains portent autour de la tête pourrait être l’une des premières représentations des « couleurs fleuries » (rubans) des compagnons passants tailleurs de pierre.

1419-1420 : une ordonnance de Charles VI concerne les compagnons cordonniers « de plusieurs langues et nations [qui] allaient et venaient de ville en ville, ouvrer pour apprendre, connaître, voir et savoir les uns des autres. » Ces lignes ont souvent été considérées comme évoquant la pratique du tour de France.

Entre 1464 et 1476 : à Dijon, la police révèle les pratiques des compagnons couteliers, couturiers et selliers. Organisés en sociétés, ils imposent des droits de bienvenue dits « lave-pied » aux compagnons qui viennent des autres villes, conservent leurs affaires en gage et sanctionnent les récalcitrants.

1480 : une enluminure de Guglielmo Caorcino représente le siège de Rhodes par les Turcs. Pour les empêcher d’envahir la place-forte, les ouvriers s’affairent à consolider les murailles. Derrière les remparts, le grand maître de l’Ordre des Chevaliers de Jérusalem et ses chevaliers reçoivent un groupe de charpentiers et de tailleurs de pierre tenant un outil à la main. Le grand maître pose son bâton sur l’épaule d’un charpentier, un autre s’agenouille, d’autres ouvriers s’avancent vers les chevaliers. Un charpentier et un tailleur de pierre ont la tête ceinte d’un ruban. S’agit-il de « couleurs », comme les ont porté jusqu’au début du XXe siècle les compagnons charpentiers et les tailleurs de pierre, enroulées autour de leur chapeau ?

Il existe d’autres documents qui, sans attester formellement l’existence des compagnonnages, démontrent au moins que des groupes d’ouvriers de divers métiers commençaient à s’organiser indépendamment des corporations urbaines.

Il existe plusieurs hypothèses sur l’origine des compagnonnages. Elles ne sont pas toutes applicables à l’ensemble des corps de métiers. En ce qui concerne les tailleurs de pierre, il est possible que leur organisation en compagnonnage soit intervenue assez tôt : la construction des grands édifices nécessitait une main d’œuvre qualifiée que les architectes allaient chercher bien au-delà des chantiers. Le déplacement des ouvriers à travers le Royaume et parfois à l’étranger aurait ainsi développé l’assistance mutuelle, entraîné la mise en place de relais lors de leurs déplacements et aurait imposé des rites de reconnaissance et de réception.

Un constat : l’émergence historique de la plupart des compagnonnages intervient à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne. Cette période est caractérisée par de profondes transformations économiques, sociales, religieuses et politiques.

Il est possible que les communautés de métiers (ou corporations) aient délaissé leurs obligations charitables envers les ouvriers de passage, ce qui les auraient conduits à s’organiser en associations distinctes des communautés.

Selon une autre hypothèse, les compagnonnages se seraient constitués pour permettre aux ouvriers, qui ne pouvaient pas accéder à la maîtrise en raison des droits très élevés imposés par les maîtres, d’aller chercher meilleure fortune ailleurs. S’entraidant pour défendre leurs salaires, les compagnons auraient fondé des associations analogues aux syndicats.

Une autre hypothèse établit un parallèle entre les compagnonnages et les sociétés de jeunesse de l’Ancien Régime : ce serait pour passer de l’adolescence à l’âge adulte que ces groupements de jeunes ouvriers auraient imaginé le voyage et surtout des rites de passage.

On a également reconnu des similitudes entre les confréries religieuses et les anciens compagnonnages : ils pourraient n’avoir été à l’origine qu’une forme de confrérie destinée à promouvoir l’exercice d’un métier en application des préceptes chrétiens et à pratiquer la charité envers les jeunes compagnons lors de leurs déplacements. Aucune de ces hypothèses ne contredit les autres et, selon les époques et les métiers, les différents compagnonnages ont pu se constituer pour l’une ou l’autre de ces raisons.

Au XVIe siècle émergent avec certitude les premières associations de compagnons. A partir de 1514 et jusque dans les années 1580, les compagnons imprimeurs lyonnais et genevois sont organisés en associations de défense, voyagent, font grève, pratiquent une cérémonie de réception et usent d’attouchements et de signes de reconnaissance. Ce sont les plus anciens rites connus.

En 1540, un compagnon cordonnier tourangeau est arrêté à Dijon. Il déclare se rendre « chez une femme nommée la Mère ».

En 1583, à Troyes et Bourges, il est question de « conduites », c’est-à-dire de cortèges formés par les compagnons pour conduire celui qui quitte une ville pour une autre.

Au XVIIe siècle apparaissent des divisions entre sociétés et des difficultés avec l’Église. Les documents relatifs aux compagnons se multiplient et concernent de nombreux métiers. L’implantation d’associations de compagnons est constatée dans de nombreuses villes de France. Les tailleurs de pierre et d’autres ouvriers laissent des graffiti composés d’outils et de surnoms sur le Pont du Gard, l’escalier à vis de Saint-Gilles-du-Gard, le temple de Diane à Nîmes, etc.

Les menuisiers font l’objet de poursuites à Dijon en raison de leur agitation contre les maitres et de leurs rixes. Tout au long du siècle, des compagnonnages sont constatés chez les tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers, tourneurs, chapeliers, cordonniers, selliers, bonnetiers, fondeurs, serruriers, maréchaux, tailleurs d’habit, couteliers, imprimeurs.

A partir de 1645 et jusqu’à la fin du XVIIe siècle, l’Église réprouve et sanctionne les désordres, débauches, « pratiques impies, sacrilèges et superstitieuses » de plusieurs compagnonnages. Elle prononce une « Résolution » en Sorbonne à leur encontre en 1655, à l’initiative d’Henry Buch, fondateur des Frères cordonniers et tailleurs.

En 1677, à Dijon, la justice constate l’existence de deux associations rivales de compagnons menuisiers : ceux du Devoir et les Gaveaux (ou Gavots). Contrairement à une affirmation répandue, ces derniers ne semblent pas issus des conflits entre catholiques et protestants. Il existe également deux associations ennemies chez les chapeliers : celle des compagnons du Devoir et celle des Droguins ou Bons Enfants.

Au XVIIIe siècle, le Compagnonnage s’étend à d’autres métiers et il est en conflit avec les maîtres des corporations. L’implantation géographique des compagnonnages se précise dans les villes situées sur la Loire, dans le Maine, à Nantes, sur la côte atlantique, la Garonne, le Languedoc, la Provence, la vallée du Rhône, en Bourgogne, en Champagne et à Paris. Aux compagnonnages des métiers cités ci-dessus s’ajoutent, grâce aux constats des archives judiciaires, ceux des tanneurs-corroyeurs, des blanchers-chamoiseurs, des chaudronniers, des vitriers, des bourreliers, des couvreurs, des tondeurs de drap, des teinturiers, des cordiers, des taillandiers-forgerons, des couvreurs, des toiliers et des plâtriers.

Au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, émerge un second compagnonnage de tailleurs de pierre : celui des Étrangers, placé sous la bannière du roi Salomon. Toutes ces associations offrent des secours à leurs membres, permettent leur placement, les initient selon des rites de réception secrets et s’imposent des règlements. Les Gaveaux (ou Gavots), les Étrangers, les Droguins mais aussi les ouvriers réfractaires au compagnonnage (dits espontons, renards, margajats…) sont constamment en butte à l’hostilité des autres sociétés. Des rixes souvent violentes les opposent. D’autres conflits éclatent entre sociétés du Devoir pour des questions de préséance et d’usages jugés trop semblables.

Les compagnonnages cherchent à obtenir le monopole de l’embauche dans les villes où ils sont implantés, sans passer par l’intermédiaire des maîtres. Ils négocient collectivement le montant des salaires et en cas de refus des employeurs, ils n’hésitent pas à mettre leurs boutiques et leurs ateliers « en interdit ». Aucun compagnon n’est alors autorisé à travailler chez ces maîtres, qui ne peuvent embaucher que des ouvriers moins qualifiés. Parfois même, ces derniers sont chassés. En 1768-1769, la ville entière de Dijon fut mise en interdit par les compagnons menuisiers suite à la diminution du vin servi à leurs repas.

Ces rixes et ces mouvements sociaux sont très nombreux au XVIIIe siècle. Les compagnonnages apparaissent contre des associations analogues aux syndicats ouvriers. De multiples décisions de police les interdisent et défendent aux aubergistes de se dire « Père » et « Mère » des compagnons. Mais, malgré la condamnation de leurs débordements, les compagnons bénéficient d’une relative tolérance de la part des autorités et des maîtres car ils constituent une main d’œuvre qualifiée et indispensable, surtout sur les grands chantiers de construction du XVIIIe siècle.

La Révolution ne leur est pas favorable. La loi Le Chapelier (1791) interdit toute forme d’association ouvrière ou patronale et les compagnonnages sont une nouvelle fois prohibés. Ils traversent pourtant les troubles révolutionnaires sans se dissoudre, mais leur organisation en sort transformée.

Au XIXe siècle, le Compagnonnage est confronté à l’essor de l’industrie, à la baisse de ses effectifs et imagine un mouvement plus uni. Sous l’Empire, les compagnonnages sont toujours interdits mais, à défaut de pouvoir en empêcher l’existence, les autorités se contentent de les surveiller étroitement et d’empêcher leurs « coalitions » (grèves et mises en interdit). Les rixes entre sociétés rivales reprennent de plus belle.

Les compagnonnages apparaissent au début du XIXe siècle comme la seule forme d’association de défense des ouvriers et plusieurs métiers s’organisent selon ce modèle. Il en est ainsi des cordonniers (1808), des sabotiers (1809) et des boulangers (1811). Ils sont rejetés par les autres compagnonnages du Devoir. Des scissions se produisent au sein du Devoir chez les boulangers, les cordonniers, les charpentiers, les tonneliers. Les nouvelles sociétés fondées rejoignent le Devoir de Liberté. Ces querelles et ces scissions affaiblissent peu à peu le compagnonnage.

La révolution industrielle, l’introduction des machines, réduisent au cours du siècle les effectifs de nombreux métiers, particulièrement dans le secteur des textiles (teinturiers, toiliers, tondeurs de drap, chapeliers), mais aussi celui des tanneurs, blanchers-chamoiseurs, fondeurs, couteliers…

Le tour de France, désorganisé sous la Révolution, comporte moins de villes de passage. Des innovations d’ordre rituel apparaissent dans la plupart des sociétés. Beaucoup sont issues de la franc-maçonnerie, qui séduit les compagnons par son prestige, ses rites et ses symboles.

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le compagnonnage décline. Ses effectifs diminuent car beaucoup d’ouvriers préfèrent s’affilier à d’autres sociétés, qui leur procurent les mêmes secours, mais qui sont moins « mystérieuses », contraignantes et batailleuses : les sociétés de secours mutuels puis, après 1864, les chambres syndicales.

Plusieurs compagnons tentent d’apaiser les tensions entre compagnonnages du Devoir et du Devoir de Liberté. Ils ont conscience que ces querelles les affaiblissent. Le plus connu d’entre eux est un compagnon menuisier du Devoir de Liberté nommé Agricol PERDIGUIER dit Avignonnais la Vertu (1805-1875). Il publie en 1839 le Livre du Compagnonnage et ses Mémoires en 1855.

Peu à peu, les sociétés compagnonniques, jadis uniquement composées de jeunes gens, font appel aux anciens compagnons sédentaires, mariés et établis, pour diriger leur société. Ces anciens forment des mouvements parallèles qui rassemblent des compagnons du Devoir et du Devoir de Liberté.

Entre les années 1860 jusqu’en 1889 se créent des sociétés d’anciens compagnons réunis. Elles se fédèrent, se réunissent en congrès, s’organisent en une Fédération Compagnonnique de tous les Devoirs réunis puis en une Union Compagnonnique (1889). L’organisateur de ce mouvement de réforme et de progrès est Lucien BLANC, un compagnon bourrelier-harnacheur, dit Provençal le Résolu (1823-1909).

L’Union ne parvient cependant pas à rassembler tous les compagnonnages. Certains conservent leur indépendance et se rassemblent sous l’égide du « Ralliement des compagnons restés fidèles au Devoir ».

Plus pacifiques (les rixes deviennent rares après 1850), les compagnons sont aussi moins offensifs envers leurs patrons. Désormais minoritaires au sein du monde ouvrier et membres de sociétés composées de jeunes salariés et d’employeurs, ils n’organisent presque plus de grèves ni de mises en interdit après 1880, ou participent seulement à titre individuel à des mouvements déclenchés par les syndicats.

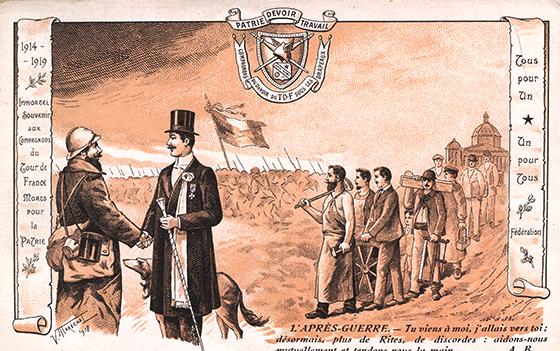

Le XXe siècle correspond à une profonde réorganisation du Compagnonnage. Jusqu’en 1914, les compagnons tentent d’enrayer la chute de leurs effectifs en créant des « sociétés protectrices d’apprentis », chargées de négocier des contrats auprès d’entreprises où ils recevront une bonne formation. Ils mettent également en place dans plusieurs villes des cours professionnels. Des rapprochements s’opèrent entre les compagnons du Devoir, l’Union Compagnonnique et les charpentiers du Devoir de Liberté.

La guerre de 1914-1918 bouleverse le compagnonnage. Beaucoup de jeunes aspirants et compagnons perdent la vie durant ces quatre années de guerre. Plusieurs cayennes et chambres s’éteignent alors, faute de membres ou de ressources.

Durant l’entre-deux-guerres, les compagnons se réorganisent en fédérations régionales. Leurs sociétés rejoignent deux nouveaux mouvements : la Fédération Générale du Compagnonnage fondée en 1919 sous l’impulsion d’Ernest BOYER, Tourangeau le Bien Aimé, un compagnon maréchal-ferrant (1876-1952) ou la Confédération Salomon-Jacques-Soubise, mise en place en 1929, avec comme principal chef de file un autre maréchal, Abel BOYER, Périgord Cœur Loyal (1882-1959).

Les compagnons menuisiers et serruriers du Devoir de Liberté se détachent de l’Union Compagnonnique à laquelle ils avaient adhéré et retrouvent un nouvel essor grâce à Pierre LOUIS dit Limousin Cœur fidèle (1906-1986).

La deuxième guerre mondiale et l’Occupation firent craindre aux compagnons d’être concernés par les mesures répressives de l’État français à l’encontre de la franc-maçonnerie. En 1940, un tailleur de pierre nommé Jean BERNARD dit La Fidélité d’Argenteuil (1909-1994) se rend auprès du maréchal Pétain et le convainc que le compagnonnage du Devoir n’est pas une organisation maçonnique.

Encouragé par l’État français, il met en place en 1941 l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir. Elle procède à d’importantes modifications des rites (dont la Grande Règle commune, l’instauration de l’adoption à l’état d’aspirant, les Mères communes à tous les corps de métiers) et institue une nouvelle organisation territoriale (en provinces et prévôtés). Elle est peu après reconnue d’utilité publique et reçoit des subventions pour fonder son premier siège à Lyon.

A la Libération, l’Association ouvrière ne parvient pas à rassembler l’ensemble des compagnons. L’Union Compagnonnique ne s’y intègre pas. Les compagnons charpentiers du Devoir et du Devoir de Liberté fusionnent en novembre 1945 et n’adhèrent pas non plus au mouvement créé par Jean Bernard.

Les menuisiers et serruriers Gavots se tiennent aussi à l’écart. Les réformes engagées par l’Association ouvrière mais surtout sa naissance favorisée par le régime de Vichy ne sont pas acceptées par ces compagnonnages.

En 1952, les charpentiers des Devoirs, les Gavots et divers autres compagnonnages fondent à Tours la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment.

Durant la seconde moitié du XXe siècle, l’Association, la Fédération et l’Union s’implantent dans de nombreuses villes de France, au-delà des régions traditionnellement fréquentées par les compagnons : la Normandie, la Bretagne, l’est et le nord de la France, le Pays basque… Des sièges sont également créés en Belgique, Suisse, Allemagne, Angleterre, etc. Le tour de France devient un tour d’Europe.

Reconnus comme organismes de formation professionnelle, soutenus par les pouvoirs publics, les associations compagnonniques ont fondé des centres de formation d’apprentissage et dispensent aussi des cours à toute personne désireuse de se perfectionner dans son métier.

Les sièges de ces mouvements permettent désormais l’accueil sous un même toit de jeunes apprentis et compagnons de nombreux métiers.

En 2004, l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir a adopté le passage à un compagnonnage mixte et la première femme (tailleur de pierre) a été reçue en 2006.

Depuis une trentaine d’années, l’Association, la Fédération et l’Union n’échappent pas à des contestations internes suivies de scissions, qui ont conduit à la création de plusieurs petites associations de tailleurs de pierre, couvreurs ou tous métiers réunis.

Le nombre des compagnons « en règle » de l’Association, la Fédération et l’Union est aujourd’hui estimé à 10 000.